В Татарстане побывала наша землячка, автор бестселлеров «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои» Гузель Яхина и представила поклонникам своего творчества роман «Эшелон на Самарканд». Предлагаем вниманию читателей интервью, которое состоялось в Свияжске – селе, в тесной привязке с которым рождался роман о гуманитарном поезде, эвакуирующем детей из голодающего Поволжья.

– Гузель Шамилевна, изначально вы предполагали всё действие романа связать со Свияжском, но отказались от этой идеи. Почему изменили планы?

– Идея написать книгу о беспризорниках у меня родилась в 2015 году, после того, как вышло в свет издание «Зулейха открывает глаза». Я стала изучать материалы в Национальном архиве Татарстана и в Свияжском музее, но потом отложила наработки в ящик стола и вернулась к ним после того, как были написаны «Дети мои».

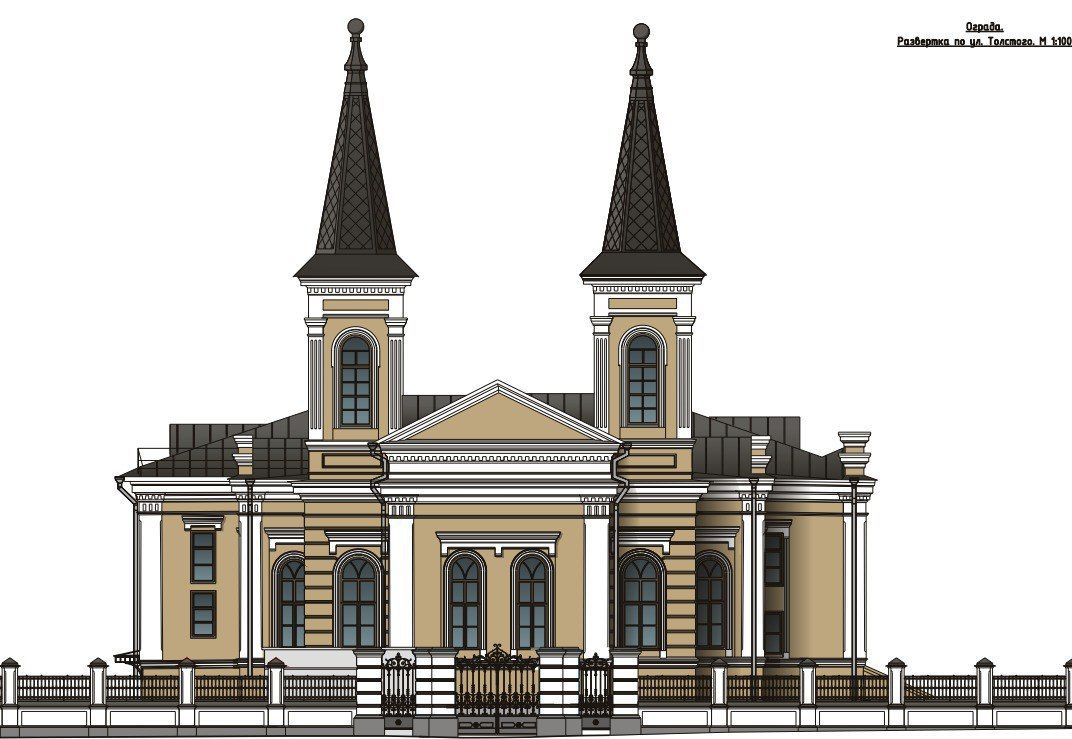

Действительно, первоначально я хотела рассказать историю о том, как в Успенском соборе Свияжска в середине двадцатых годов организовали коммуну для ребят с трудным детством. Хотелось поведать современникам о том, как подростки с криминальными наклонностями жили, общались между собой, какие у них были мысли и надежды.

Изучив тему беспризорного детства, я поняла, что она вся пронизана двумя факторами – голодом и гражданской войной. По учебникам мы привыкли считать, что голод был в 1921–1922 годах, однако профессиональные историки утверждают, что массовое голодание началось в 1918 году и длилось до 1924-го. Точно так же и само понятие о голоде в Поволжье следует расширить: голод был не только на Волге, но и на Урале, и в Западной Сибири, и на Кавказе, и в Крыму, и на Украине, и в Казахстане...

Так постепенно пришла идея представить широкую палитру того, что происходило в те годы в стране, – коллективный опыт проживания периода голода разными людьми, в том числе и детьми. Расширилась и география романа. А в Свияжске, в доме XIX века (ныне Музей Гражданской войны) развивается действие лишь одной из глав романа.

– Когда я начинала читать роман, понимала, что главным его персонажем является начальник эшелона Деев. Но по мере прочтения подспудно стала замечать, что эта фигура, несмотря на всю её значимость, яркость и многоплановость, как бы отодвигается в тень, оставаясь при этом одним из главных персонажей. Парадокс, которому я не смогла найти объяснения…

– Главным невидимым отрицательным героем романа всё же является голод, который я старалась показать не напрямую, а отражённо – в воспоминаниях, в описании поведения людей, их ощущениях. Речь в книге идёт о том, что 500 беспризорных детей везут из голодной Казани в Туркестан. И это абсолютно точные реалии тех лет: для того, чтобы спасти детей от голодной смерти, снаряжали поезда в более-менее благополучные регионы. Первый такой эшелон отправился из Казани в декабре 1921 года в Москву, потом поезда проследовали в Петроград, Харьков и ещё в какие-то украинские города, а под конец и в Туркестан. Другое дело, что я не описываю конкретный эшелон, вышедший в конкретную дату по конкретному маршруту. Даже сам Туркестан – это не географическая, а мифическая точка, сказочный тёплый край с сытными лепёшками и чудо-ягодой под названием «виноград», и не зря все беспризорники стремились попасть туда своим ходом.

Начальник эшелона везёт детей из голодных краёв и по дороге совершает несколько небольших подвигов. Можно, конечно, сравнить его с Ясоном, Одиссеем или со сказочным героем, но в любом случае форма героического эпоса даёт надежду на то, что эшелон всё-таки доедет до Самарканда. А мне очень хотелось, чтобы читатель, знакомясь с текстом, был исполнен не только ужаса, а понимал, что есть надежда.

– Вы хотели дать читателям надежду на лучшее… Но можно ли считать концовку романа счастливой?

– У меня была задача не оставить читателя в состоянии полной безысходности. На самом деле конец романа, конечно, не очень счастливый: из 503 казанских детей до Самарканда доехали только 400. То есть 103 ребёнка погибли в пути. Другое дело, что эта самая цифра – пять сотен детей – в конце всё-таки звучит, потому что Деев по дороге спасал и брал в эшелон других, возможно, обречённых на смерть детей.

– Были ли у вас какие-то опасения перед началом написания романа?

– У меня были сомнения. Первое – справлюсь ли я с написанием романа? Второе связано с читателем: я не была уверена, что книгу на такую тяжёлую тему захотят читать, ведь проблема массового голода у человека со здоровой психикой вызывает внутреннее отторжение. Например, мне лично было очень тяжело читать книги «Голод» Кнута Гамсуна, «Бессарабские были» Ильи Митрофанова, «Солнце мёртвых» Ивана Шмелёва… А я хотела, чтобы роман прочитали и взрослые, и подростки.

– Вы хотите, чтобы ваши романы включили в школьную программу?

– Я не Министерство просвещения и не могу здесь что-либо сказать. И сам роман «Эшелон на Самарканд» писался так, чтобы он читался на разных уровнях и «работал». Я буду рада, если мои тексты прочитают подростки, пусть даже воспримут их как приключенческую историю. Тем более что там соблюдены все конвенции приключенческого жанра – есть и погоня, и сложная ситуация, и нападение, и какие-то резкие повороты. То есть приключенческий жанр склеивает историю, цементирует её и является, по сути, основой.

Начальник эшелона везёт детей из голодных краёв и по дороге совершает несколько небольших подвигов. Можно, конечно, сравнить его с Ясоном, Одиссеем или со сказочным героем, но в любом случае форма героического эпоса даёт надежду на то, что эшелон всё-таки доедет до Самарканда. А мне очень хотелось, чтобы читатель, знакомясь с текстом, был исполнен не только ужаса, а понимал, что есть надежда

– Перед тем как приступить к написанию романа, вы читали много документальной литературы. А как насчёт художественной литературы – хватает ли у вас на это времени?

– Да, во время написания текста я читаю много документального материала, необходимого для создания романа, и мало художественной литературы, так как у чужих текстов своя энергетика, свои смыслы, которые мне мешают хотя бы потому, что в голове много своих задумок, своих историй. А вот «смежные территории» – театр, художественные галереи, кинотеатр – во время создания текста я посещаю с огромным удовольствием. Это мне очень важно, и здесь чужие голоса не мешают, потому что они говорят другим языком – языком кино, живописи или скульптуры. К художественной литературе я обращаюсь, когда случаются большие перерывы в работе, и в числе моих любимых авторов могу назвать Людмилу Улицкую, Алексея Иванова, Елену Чижову и, конечно, Евгения Водолазкина.

– В послесловии к роману вы написали, что некоторые факты взяли в газете «Красная Татария» – ныне «Республика Татарстан». Что именно вы позаимствовали, можете припомнить? И каково ваше впечатление в целом о газете – насколько правдиво она отражала события тех лет?

– Спасибо, это очень интересный вопрос. «Красную Татарию» я очень полюбила, когда сидела в Национальной библиотеке и изучала подшивки. Меня впечатлила подшивка за 1926 год – это, насколько я понимаю, самая первая полная годовая подшивка. Там было очень много материалов про беспризорников, масса фотографий, и это я сфотографировала и в дальнейшем использовала. Не припомню сейчас все фразы и сюжеты, которые взяла из газеты, но одна мне сразу пришла на память: «Я тебе сворочу рыло и скажу, что так и было!» Это фраза, которая была не только в материале о беспризорниках, но и вынесена в заголовок.

Всё, что я читала, – заметки, статьи, репортажи о беспризорных детях в газете «Красная Татария» – складывалось в объёмную и страшную картину голода. Для меня был очень интересный, удивительный опыт погружения в то время, когда страна перешла к единоличному управлению Сталиным. И этот переход просматривается в публикациях совершенно явственно. Газета в начале и в конце 1926 года – это два совершенно разных издания. В начале года «Красная Татария» была невероятно живым органом печати, там было столько всего интересного, жизнь в ней просто била ключом! Публиковалось много фотографий, было обилие разнообразных шрифтов, различных рубрик… А газета в конце 1926 года – это сухой листок, где очень много программных статей, материалов, видимо, спущенных сверху, минимум фотографий, где строгий, выдержанный язык и явно гораздо больше цензуры – она прямо прорывается сквозь полосы.

1926 год, который я прожила на страницах газеты «Красная Татария», позволил мне почувствовать, как достаточно резко, всего за 12 месяцев, закрутились гайки и переменилось настроение в стране.

– Сказать, что ваши произведения заметили критики, – не сказать ничего, ведь вы так мощно ворвались в литературное пространство, подняв буквально волны разных мнений в адрес своего первого романа. Ещё не утихли страсти вокруг «Зулейхи», как всех взбудоражил «Эшелон». Более того, негативные реплики в адрес произведения и злобные высказывания появились даже раньше, чем роман на книжных полках. Не буду спрашивать, как вы относитесь к такой критике. Скажите лучше, как вы для себя объясняете такую бурную реакцию?

– Да, критики и негативных высказываний достаточно много. Издавая «Эшелон на Самарканд», я уже была готова к тому, что повторится история, которая произошла с романом о Зулейхе, когда роман одновременно обвинили в противоположных вещах. С одной стороны, его ругали за очернение прошлого (мол, таких ужасов не было и не могло быть), с другой стороны, обвиняли в обелении прошлого, говоря, что на самом деле всё было гораздо жёстче, страшнее. Говорили, что роман представляет облегчённую картину реальности и является беллетризацией репрессий.

Какие голоса прозвучали откликом на «Зулейху», такие же прозвучали в адрес «Эшелона». Правда, по третьему роману были даже всякие абсурдные обвинения и споры.

Всё это я объясняю себе тем, что в обществе недостаточно знают о прошлом, притом что необходимость в таком разговоре назрела. И что нам нужно разговаривать об этом больше в самых разных формах. Вот и получилось, что потребность общества в таком разговоре о прошлом выливается в обсуждение книги. То есть роман о двадцатых годах прошлого века, о голодном времени заставил задуматься об отношении к этому прошлому. Роман служит поводом для того, чтобы определить, кому разрешено, а кому не разрешено высказываться на тему прошлого, под каким именно углом смотреть на него и как описывать. Вот об этом, пожалуй, и идёт спор – то есть об отношении людей к прошлому, а не о самом романе.

Всё, что я читала, – заметки, статьи, репортажи о беспризорных детях в газете «Красная Татария» – складывалось в объёмную и страшную картину голода. Для меня был очень интересный, удивительный опыт погружения в то время, когда страна перешла к единоличному управлению Сталиным. И этот переход просматривается в публикациях совершенно явственно

– А у вас не было искушения затронуть в романе тему людоедства, которое порой имело место в голодные годы, в том числе и на территории Татарстана?

– Конечно, в 20-е годы было очень много страшного. Было и людоедство, в том числе случаи, когда родители убивали своих детей и ели, случаи, когда братья и сёстры убивали друг друга и ели. Обо всём этом написано много и подробно в архивных документах, таких как двухтомник «Голод в СССР», четырёхтомный сборник «Советская деревня глазами ВЧК – ОГПУ – НКВД», где собрана внутренняя документация правоохранительных органов, которые расследовали такие убийства, в том числе и случаи каннибализма. Можно было, конечно, включить в роман какие-то натуралистичные сцены, но мне не хотелось шокировать читателя подробностями. Поэтому в романе я об этом, конечно, говорю, но не напрямую, а в виде отсылок, штрихов. Моя задача была показать мрачную палитру тех лет и в то же время решить художественную задачу.

– Как и в любом порядочном романе, в нём имеется и любовная линия – роман начальника эшелона Деева и детского комиссара Белой. При этом отношения у них достаточно циничные, необременённые настоящими чувствами. Что это – дань моде или следование законам жанра? Или же эта линия введена с прицелом на возможную экранизацию романа?

– В романе чётко видно: страсть между главными героями не вспыхнула, и это скорее близость, которую сама же Белая предлагает в помощь запутавшемуся, несчастному, страдающему человеку. Поэтому никакого продолжения их романа не может быть. Что касается экранизации, то некоторые уже проявили к этому интерес. «Эшелон на Самарканд» в целом кинематографичный, и я старалась использовать инструментарий кино. В нём много коротких и конфликтных диалогов, перемен мест, «декораций», каких-то динамичных поворотов, элементов, кинообразов. Если роман захотят экранизировать, буду безмерно счастлива.