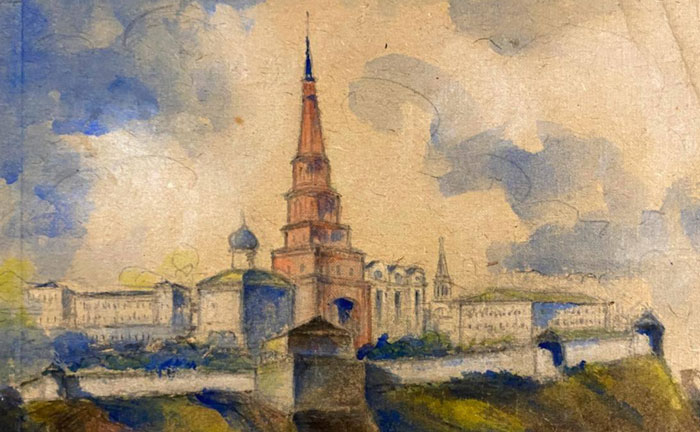

Конный турнир, битвы в доспехах на ристалище, стрельба из луков и арбалетов и гадание на бараньих костях… Фестиваль средневековой реконструкции «Болгар. Путешествие в прошлое» прошел в минувшие выходные на территории Болгарского городища – памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО в Спасском районе Татарстана.

НОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НА СТАРОМ МЕСТЕ

Как выяснилось, масштабное мероприятие пришло на смену международному фестивалю средневекового боя «Великий Болгар», который ежегодно с 2014 по 2022 год проводился на территории Болгарского музея-заповедника. За это время его посетили более 200 тысяч гостей.

– Спустя два года фестиваль вернулся к нам. Пусть под другим названием. Но, думаю, его контент будет даже лучше, – приветствовал участников и гостей руководитель исполкома Спасского муниципального района Валерий Осокин.

– Новый фестиваль на старом месте, – констатировала заместитель председателя Госкомитета РТ по туризму Анастасия Софьина. – Данный проект стал победителем конкурса на поддержку и проведение событийных мероприятий в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», получив на реализацию 11,3 миллиона рублей. Надеемся, что этот фестиваль станет новой фишкой, новым брендом Великого Болгара.

Позже в беседе с корреспондентом «РТ» Софьина рассказала, что в этом году Татарстан получил в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» 168 миллионов рублей, из которых 136 миллионов – средства федерального бюджета, остальное – софинансирование из республиканской казны.

– Нынче мы определили два основных направления деятельности. Первое – развитие туристской инфраструктуры, когда уже действующие кемпинги, глэмпинги, гостиницы, другие туристические объекты смогли закупить оборудование, расширить формат и предлагаемый спектр услуг. Второе – поддержка событийных мероприятий, к которым относится фестиваль в Болгаре, – пояснила представитель Госкомитета по туризму.

ВПЕРЕДИ НА ЛИХОМ КОНЕ

Фестивальные площадки были разделены на четыре исторических периода старинного города Болгара, которые пришлись на раннее и позднее Средневековье: Волжскую Булгарию, Золотую Орду, Казанское ханство, Русское государство.

Перед официальным открытием фестиваля ведущий торжественно представил участников – клубы исторической реконструкции из разных уголков России: «Бирские стрельцы» (город Бирск, Башкортостан), «Драконы морей» (Чебоксары), «Вечное небо» (Саратов), «Волжский путь» (Йошкар-Ола), «Варяг» (Ульяновск, Казань, Димитровград) и другие. А также межклубные объединения, собравшие бойцов из разных городов и регионов.

Центральным событием стало выступление представителей межклубного объединения «Московские рейтары» («рейтар» с нем. – всадник), в которое входят участники из Москвы, Вологды, Одинцова, Пензы, Троицка, Чебоксар. Руководитель клуба Дмитрий Савченко гордо выехал к публике на могучем жеребце карачаевской породы, которая сформировалась в XIV–XV веках.

Всадники, вооруженные копьями, саблями и огнестрельным оружием, в котором использовалась специальная пиротехническая смесь (никакого пороха!), верхом на лихих скакунах проходили череду испытаний: стреляли по мишеням из средневековых пистолетов, нанизывали на массивные копья подвешенные на верхотуре кольца, срезали саблями кабачки, установленные на столбах, вонзали копья в намеченную цель…

– У нас выступают не профессиональные реконструкторы, а врачи, водители, заводские слесари и так далее. Но все они увлечены одним – историей средневековой эпохи,– прокомментировал происходящее корреспонденту «РТ» организатор фестиваля, коммерческий директор компании «Путешествие в прошлое» Марк Рофман. – Хотим, чтобы гости фестиваля также прониклись любовью к истории родного края, всего государства, познакомились с разнообразием эпох и приобщили к этому своих детей. У нас все мероприятия носят семейный характер.

– Татарстан – пример для многих регионов в части активного использования музейных территорий для проведения событийных мероприятий, будь то в Болгаре, Свияжске, Елабуге, Казани, Чистополе, Менделеевске, Тетюшах, – подчеркнул в свою очередь председатель правления агентства ФРОС Region PR, основатель ряда национальных туристических премий, в частности, в области событийного туризма Russian Event Awards, Геннадий Шаталов.

ЭТОЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ

Одновременно с фестивалем на территории Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника развернулась огромная ярмарка, на которой были представлены изготовленные народными мастерами луки, ножи в кожаных ножнах, одежда и украшения, стилизованные под старину. Наше внимание привлекли необычные игрушки, которые привезла из Набережных Челнов мастерица Юлия Милаш.

– Я изготавливаю игрушки в разных стилях. Среди них есть хранители, обереги, просто интерьерные, специально для детей. Давно люблю это дело, а когда ушла в декрет, оно стало моей профессией. В 2019 году получила статус самозанятой, – рассказала нам Юлия.

Керамисты Альберт и Надия Сафеевы из села Кузнечиха Спасского района производят из белой и голубой глины изящные кувшины, необычные бокалы и тарелки, прочую утварь.

– Всю работу делаем сами – гончарим, лепим, обжигаем, расписываем. Белую глину закупаем в Тольятти и Нижнем Новгороде, голубую – в Сызрани. В росписи преобладают национальные орнаменты из цветов и птицы, потому что они приносят счастье, – поделились супруги секретами своего мастерства.

Здесь же проводились мастер-классы по средневековым ремеслам. У посетителей была возможность, к примеру, сплести кольчугу, приготовить выпечку по древним рецептам, попробовать себя в горновом бусоделии и золотном шитье, игре на старинных музыкальных инструментах и так далее.

В XVII ВЕКЕ ВОЙНА БЫЛА НЕСПЕШНОЙ

Кроме эксклюзивных товаров, на ярмарке гостям предлагались и эксклюзивные развлечения: стрельба из лука и арбалета под наблюдением инструктора, бои с мечом и щитом, мастер-класс по обращению с мушкетом XVII века.

– Из мушкета делали два выстрела в минуту, интервал в 30 секунд нужен для того, чтобы порох успел догореть. Если сразу начать засыпать свежий порох, может произойти вспышка. Во избежание попадания искр в глаза бойцы носили шляпы с широкими загнутыми полями, – рассказал представитель творческой мастерской из Тольятти «Конкиста» Андрей Нуфер. – Мы реконструируем испанских конкистадоров XVI-XVII веков, у которых много общего с французскими мушкетерами. В нашем клубе учителя, инженеры, бизнесмены, пенсионеры, причем половина – дамы. В XVII веке война была неспешной, поэтому мы не бегаем сломя голову по полю, а ведем себя спокойно.

Изюминкой фестиваля стал шаман Алексей Тарасов из Саратова. В миру он – ювелир-литейщик, индивидуальный предприниматель. Отсюда шикарные украшения на его костюме в традициях XIII-XIV веков.

– В образе шамана выступаю с 2010 года. На фестивалях в Татарстане второй раз, в 2022 году был на «Великом Болгаре», – заметил Алексей. – В данный момент гадаю на альчиках – надпяточных костях баранов. Хотите, вам погадаю? Возьмите четыре альчика, загадайте желание, слегка их потрясите и киньте на стол. Каждая грань костей что-то означает. Одна часть похожа на коня, другая – на козу, третья – на корову, четвертая – на барана. Вам выпали два барана, коза и конь. В целом это означает, что все у вас будет хорошо.