Знакомство с Казанской губернией

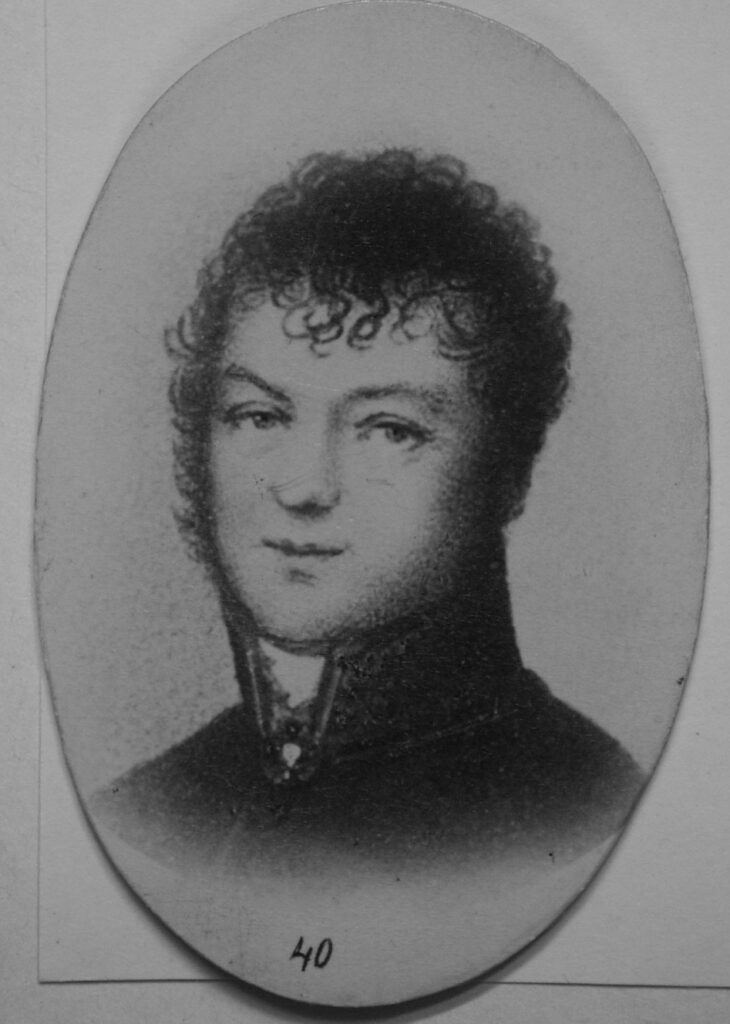

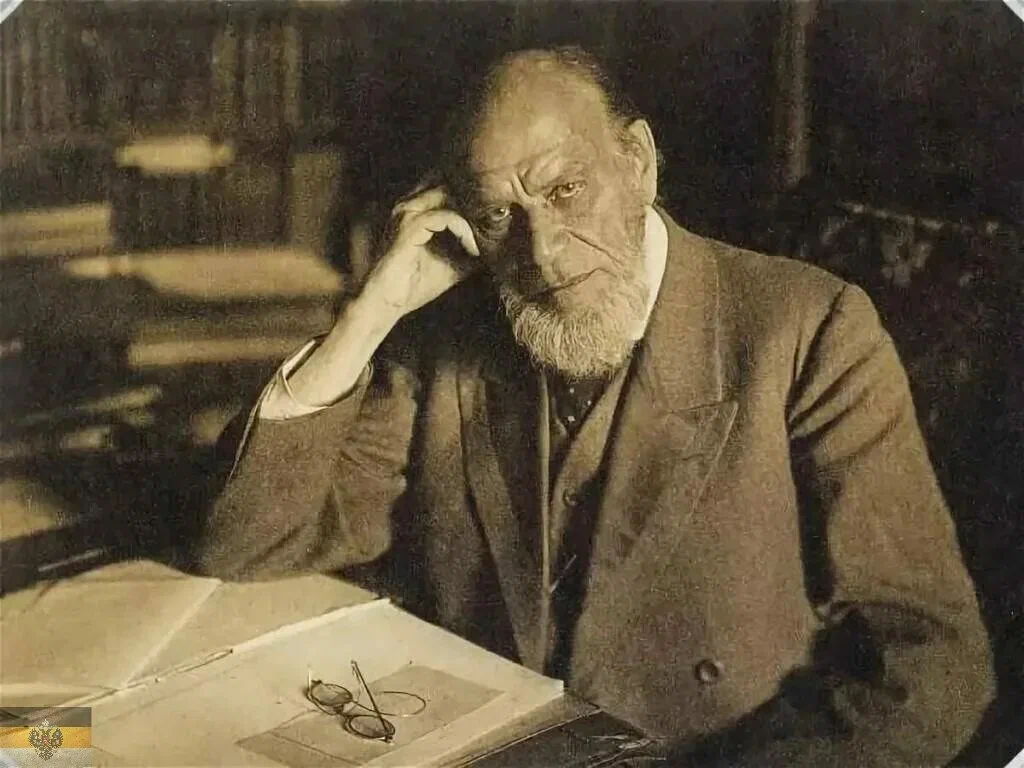

Анатолий Кони родился в 1844 году в Петербурге. Его отец – известный театральный критик и издатель, мать – актриса и писательница. Сам он окончил юридический факультет Московского университета, после чего начал работать помощником секретаря Петербургской судебной палаты. В жизни Анатолия Кони тесно переплелись музы и право. Причем в обеих сферах он достиг вершин. С одной стороны, он – юрист и государственный деятель. С другой – писатель, литературовед с высоким званием почетного академика изящной словесности. Кстати, он был почетным членом юридического общества при Казанском университете.

Как судья Анатолий Кони известен тем, что в 1878 году ему как председателю Петербургского окружного суда пришлось выступить на знаменитом судебном процессе по обвинению революционерки Веры Засулич. Она

покушалась на убийство генерал-губернатора Дмитрия Трепова и была оправдана. После суда за Анатолием Кони, не сумевшим добиться наказания, закрепилась кличка Красный Прокурор. В результате травли и интриг ему пришлось оставить должность.

Татарстанцам Анатолий Кони близок тем, что работал в наших краях. С ноября 1870 по июнь 1871 года. Он был прокурором Казанского окружного суда.

Реформа в Казани

Новые суды в Казанском округе были открыты в два приема. В августе 1870 года назначили чиновников судебной палаты и окружного суда. А за несколько месяцев до этого создали мировые суды. Одновременно с новыми инстанциями продолжала действовать палата гражданского и уголовного судов, действовал и старый губернский прокурорский надзор. В этой связи Анатолий Кони, назначенный прокурором Казанского окружного суда, в течение двух месяцев исполнял и обязанности Казанского губернского прокурора.

Из-за реформы встал вопрос: насколько старые кадры способны воспринять новые порядки? Производство ревизий по отдельным уездам в Казанской губернии поручили Анатолию Кони и его коллегии. Таким образом, в сентябре и октябре 1870 года новый прокурор посетил Козьмодемьянский, Свияжский, Лаишевский, Чистопольский и Мамадышский уезды. Как отметил Анатолий Кони по результатам ревизии, следователи переходной формации оказались людьми знающими и трудолюбивыми. Забраковали только двоих, «опустившихся под влиянием жизни в глухом городке и засосанных провинциальной тиной».

Помещения Казанского окружного суда, предназначенные для суда присяжных, были освящены 8 ноября 1870 года. В тот же день члены магистратуры и прокуратуры устроили торжественный обед и пригласили губернатора Николая Скарятина. В своих воспоминаниях Анатолий Кони дал губернатору такую характеристику: «…деятельный и энергичный администратор, но охмелевший от вина власти», который в связи с судебной реформой «роптал на представлявшееся ему умаление своих прав».

«Вы – судьи факта, мы – судьи права»

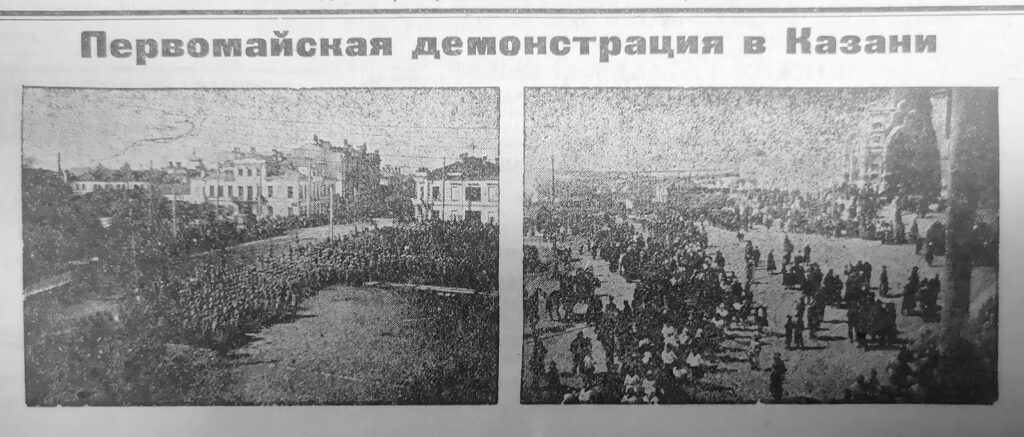

Первое в истории судопроизводства в Казанской губернии дело с участием присяжных заседателей слушалось 19 декабря 1870 года. О начале процесса знал весь город, зал суда был переполнен. Кроме представителей судебного ведомства, приехал и сам губернатор.

Судебное заседание вел председатель Казанского окружного суда Александр Лазарев, обвинение поддерживал Анатолий Кони.

Рассматривалось дело об убийстве посредством отравления и удушения отставного солдата его женой и ее сожителем. Почему для первого процесса с присяжными выбрали это дело? Поскольку оно было построено на косвенных уликах, а обвиняемые не признавали вины.

На судебное заседание вызвали семнадцать свидетелей, которых после проверки удалили в специальную комнату. Затем началась процедура отбора присяжных заседателей. Из тридцати кандидатов пять человек были отведены сторонами. Имена оставшихся двадцати пяти написали на билетах, которые положили в ящик и тщательно перемешали. Затем председательствующий вынул по одному четырнадцать листков и громко огласил каждое имя. Так были избраны двенадцать присяжных заседателей, которым предстояло рассмотреть дело. Двое стали запасными. Избранных привели к присяге. Затем присяжные заседатели в особой комнате избрали своего старшину.

По возвращении в зал заседания присяжные слушали обращенную к ним речь председательствующего, который, в частности, сказал: «На каждом уголовном заседании есть два начала, на которые устремлены все усилия, вся деятельность, все внимание суда, – факт и право. Вы – судьи факта, мы – судьи права. Вы должны по результатам судебного следствия определить, действительно ли совершилось событие преступления, а мы приговор ваш подведем под закон и на основании его постановим окончательное по делу решение».

Первый процесс с присяжными

Затем зачитали обвинительный акт. Фабула дела была такова. 22 июня 1870 года в селе Теньки Свияжского уезда в переулке был найден труп Степана Белова. Волостной пристав и староста произвели осмотр и установили, что тело было перенесено от дома, где жил убитый.

Следствие выяснило, что Степан Белов недавно вернулся из Казани, где 16 лет служил в пожарной команде. В отсутствие мужа его супруга Арина Белова пустила на квартиру Матвея Каляшина, с которым стала сожительствовать и вести совместное хозяйство.

При обыске дома Беловых в сенях была найдена плошка с каким-то снадобьем и много пятен крови на полу, стенах и разных вещах.

На допросах Белова и Каляшин давали противоречивые показания, оба были арестованы. Вскрытие тела убитого показало, что его сначала отравили мышьяком, но окончательная смерть наступила от удушения. Обвиняемые вины не признали, ссылаясь на то, что убийство – дело рук посторонних людей, несмотря на то что в избе нашли окровавленную рубашку.

Судебное следствие не выявило ничего нового, а свидетели мало что добавили к тому, что содержалось в обвинительном акте. Прения сторон начались лишь в 9 часов вечера. Прокурор основывал свои обвинения на показаниях экспертов, доказывая, что Степан Белов был убит. Данные о повреждениях тела он красноречиво увязывал с вещественными доказательствами.

Речь Анатолия Кони продолжалась полтора часа. Впоследствии она была полностью опубликована в газете «Казанские губернские ведомости» от 20 января 1871 года как образец убедительного анализа доказательств с точки зрения обвинения. Эта речь и сегодня может служить учебным пособием для будущих прокуроров.

«Пойдемте рука об руку на исследование обстоятельств дела»

Это редкий случай, когда в газете полностью публиковалась речь прокурора – государственного обвинителя по конкретному уголовному делу. По крайней мере, я не припоминаю таких случаев в наше время. Это не практикуется по нескольким причинам. Во-первых, не всегда прокурор идет в суд с готовой речью. Чаще всего он выступает по записям, тезисам либо экспромтом. И во-вторых, редко кто из прокуроров рискнет вынести свою речь на всеобщее обозрение.

Обращаясь к присяжным заседателям, Анатолий Кони произнес следующие слова, которые стали классическими и часто цитировались в различных работах: «Пойдемте рука об руку на исследование обстоятельств дела. Если защита найдет светлые стороны в деле, которые иным, более чистым светом озарят его обстоятельства и заставят вас не поверить виновности подсудимых или сильно усомниться в ней – то вы их оправдаете. Но если факты, молчаливые, но многозначительные факты, не будут опровергнуты, если вы не почувствуете в своем сердце невиновности подсудимых и если в вашем уме не возникнет основательных сомнений в их виновности, то обвинение смело может выразить надежду, что вы не увлечетесь ложно понятым чувством жалости и, спокойно исполняя свою высокую задачу быть защитниками общества и судьями, – согласитесь с обвинением и вынесете обвинительный приговор».

Вернувшись в зал, старшина ознакомил с решением присяжных председательствующего, а затем прочел ответы вслух. Был дан ответ: да, оба подсудимых виновны, по предварительному между ними соглашению.

Убийцы поженились после приговора

После этого суд, заслушав мнения сторон о мере наказания, удалился на совещание. В итоге Арину Белову приговорили к лишению всех прав состояния и ссылке на каторжные работы на 13 лет, а после отбытия наказания к поселению в Сибири. Матвея Каляшина – к лишению всех прав состояния и ссылке на каторжные работы на срок

11 лет, а после отбытия также к поселению в Сибири.

После вынесения приговора подсудимые признались, что убийство Степана Белова – это «их грех», и попросили разрешения вступить в брак. Лишь в 5.30 утра следующего дня председатель суда объявил заседание закрытым. Так закончился первый гласный состязательный уголовный процесс в Казани, положивший начало новому производству.

Анатолий Кони так писал об этом деле: «Торжественная обстановка заседания, длившегося до глубокой ночи, публичное изложение врачами-экспертами своих мнений и спор между ними, оживленные речи сторон и необыкновенное внимание, проявленное присяжными, произвели глубокое впечатление на общество и возбудили в нем интерес к новому суду».

Жестокость к старику

В 1907 году Анатолий Кони опубликовал в «Русской старине» очерк «Из казанских воспоминаний», где рассказал об обстоятельствах уголовного дела некоего Нечаева, которого ему пришлось обвинять в Казани. Подсудимый совершил жестокое убийство старика, который поручился за него, сидевшего за кражу в тюремном чертоге, и забрал его к себе домой. На доброту Нечаев ответил неблагодарностью – стал пропивать вещи, требовал денег. Конфликт закончился убийством.

Свою вину обвиняемый признал, изъявил желание присутствовать при осмотре и вскрытии трупа, которое производилось профессором Иваном Гвоздевым в анатомическом театре Казанского университета. Обвиняемый спросил у профессора, как тот объясняет кровоподтек на лбу убитого? «Он должен быть признан посмертным, – ответил Иван Гвоздев. – Он, вероятно, получен уже умершим». Нечаев в ответ злобно усмехнулся и сказал: «После смерти?! Все врет, дурак! Это я его обухом топора живого, а не мертвого бил, он еще закричал после этого». Вот такие «сознательные» в то время были обвиняемые – не всегда соглашались с медиком, даже в тех случаях, когда это было не в их пользу.

Суд над Нечаевым состоялся в начале июня 1871 года в присутствии министра юстиции графа Константина Палена, который прибыл в Казань для ревизии и посетил судебное заседание. Его присутствие привлекло в зал массу публики.

Обвиняемый на суде вел себя развязно, говорил колкости свидетелям и заявил, что убийство совершилось «фоментально» (то есть моментально). Присяжные не дали ему снисхождения, приговорив к 10 годам каторги.

…и любовь к котятам

Рассказ интересен не только криминальным сюжетом. Кони отметил жестокость Нечаева и согласился, что осужденный был прирожденным преступником, ярким представителем типа, описанного итальянским криминологом Чезаре Ломброзо. Вместе с тем Анатолий Кони смог раскрыть и его светлую сторону. Дело в том, что, когда Нечаев сидел в камере, туда забралась кошка и окотилась. По просьбе преступника ему отдали котят, и узник поил их молоком на последние гроши.

После вынесенного приговора казанское дворянство и городское общество дало обед в честь графа Константина Палена. Во время торжества тюремный смотритель сообщил, что Нечаев буйствует: вырвал у конвойного ружье и согнул его, выломал из стены кирпич. Смотритель попросил разрешение заковать узника в кандалы. Но прокурор запретил. Вместо этого он предложил отобрать у осужденного котят.

Через три дня тюремный смотритель вновь явился к прокурору по поводу поведения узника. «Что же? Буйствует?» – спросил Анатолий Кони. Смотритель ответил: «Какое, помилуйте! Ничего не ест, лежит у дверей камеры на полу, плачет и просит отдать котят». Прокурор разрешил вернуть…

Такая вот история давних лет. С одной стороны, жестокое, беспричинное убийство старого человека, с другой – необъяснимая любовь к бездомным котятам.

В 1883 году, когда Анатолий Кони был в опале, он писал своему другу Сергею Морошкину, что Петербург ему опротивел, что здесь он пережил непрерывную цепь страданий – за себя, близких людей и за дорогое дело. Кони указывал, что с удовольствием принял бы назначение старшим прокурором в Одессу, Киев или Казань. Таким образом, мы можем смело утверждать, что, несмотря на непродолжительный период работы, Анатолий Фёдорович сохранил о нашем городе самые теплые и добрые впечатления.